いつかきっと・・・

先週5月8日水曜の夕方、南城市のユインチホテル南城で開催された沖縄県倫理法人会さんの「第5回活力朝礼コンテスト」後の懇親会にて幕開け三線を務めさせてもらいました。 琉球古典音楽野村流保存会師範の比嘉先生(真ん中)と同じく教師の石川先輩と一緒の演奏でしたので大変心強かったです。演目は「かぎやで風(かじゃでぃふう)節」「ご縁(ぐいん)節」「揚作田(あぎちくてん)節」の三曲構成でした。 ご縁節は久しぶりに弾いたので三線の手を少し間違えてしまいました。恥ずかしいかぎりですが三線を本格的に始めたのが40代からと遅かった自分にはただ演奏させてもらい歌わせてもらう場所があるだけで有難い。今は失敗の多い私ですが心は遥か先を夢見ています。少しだけまだビビッてしまいますが、逃げること(一番よーばー)からはもう卒業です。いつか完璧な歌三線、勝利を信じて舞台に出るのを続けるだけです。

2019/05/13

三線の教師免状(琉球古典音楽野村流保存会)をいただくことができました。

去る5月5日こどもの日の日曜午後、琉球古典音楽野村流保存会の平成30年度定期総会の中で教師・師範免許状の授与式があり私は三線の教師免許状をいただくことができました。 昨年6月の沖縄タイムス伝統芸能選考会三線部門での最高賞合格と合わせてひとつの区切りになるのかなと思います。 琉球古典音楽の門を叩いて8年ちょっと、ひじゃいぬーでぃー(音痴)の私をここまで指導し、励まし、導いてくれた師匠はじめ多くの先生方、先輩、友人、そして家族に感謝します。 次に目標に向かって、また教師の名に恥じぬよう尚一層精進します。 ところで午前中、大切な家族の所用のため「教師の心得」講習を受けることができず、免許状授与を危うく取り消されるところでした。。。 一瞬、また来年試験??仕方ない。また練習できるし、まっいっか…と内心動揺する気持ちを逆転の発想でなんとか落ち着けようとしていると、温情判決で未受講を許してもらいました。肝心(ちむぐぐる)に感謝し、後日講習をしっかり受けさせてもらいます。

2019/05/07

小さな三線演奏活動、3年目に入りました。

琉球古典音楽の稽古仲間と始めた小さな三線演奏活動が3年目に入りました。先日は仲間の一人の勤め先である福祉施設の誕生会余興に出させてもらいました。 感謝します。さらに鍛錬しますのでぜひまたお声かけよろしくお願い致します。

2019/04/28

2018年度沖縄タイムス「伝統芸能選考会贈呈式・祝賀会」に出席しました。

三線部門の最高賞で合格させてもらいました。師匠はじめ、励まし勇気づけてくれた多くの皆様に心より感謝いたします。自己採点は低かったのぎりぎり合格させてもらったのだと思います。賞に恥じないようもっともっと努力します。

2018/11/18

2018年度沖縄タイムス「選抜芸能祭」に出させてもらいました。

去る日曜、4日間に渡った新人・優秀・最高賞の2018年度沖縄タイムス選抜芸能祭が無事終わりました。私は3日間出させてもらいました。 地謡(じかたと読み、また話す時はじうてーとも言います)といって舞踊の脇で演奏した仲間とご指導いただいた2名の先生との記念写真です。3か月弱前まではお会いしたこともなかった皆様でした。打ち上げまでご一緒させてもらいました。ご縁に感謝です。 4日目の幕開け斉唱では「茶屋節」(チラシは「すき節」。※チラシとは主人に対する「お供」のような短い歌曲)に出させてもらいました。 幕が開く前に、舞台監督から最後、「カマジシ(難しい顔)」して歌わないように、と注意があり、自分のことと思い、少し柔らかい顔を意識しました。すると後日、鑑賞してくれた兄貴分の先輩が「笑いながら歌っていたな、すごい余裕だな」と言われました。 違う、違うんです。演奏も何カ所か間違えたけど周りに一緒に合格した仲間が沢山いたおかげでバレないので柔らかい顔を心掛けたのです。「古典の中の古典」と司会者が名調子で紹介してくれた「厳粛にして荘重」な茶屋節を、ひとりだけ笑っている様子だったらどうしよう。DVDを見るのが怖い。。。続く・・・

2018/10/16

小さな三線演奏活動、2年目に突入しました。

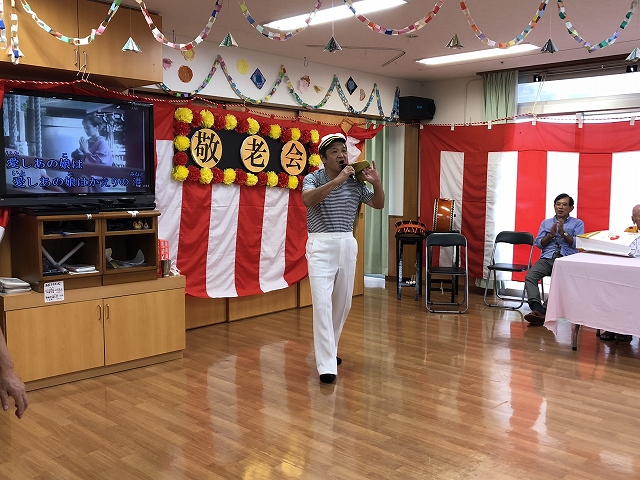

昨年から始めさせてもらった福祉施設でのお祝い事の余興お手伝い。今年も三線の稽古仲間に誘われて敬老会での余興に出せてもらいました。小さな三線演奏活動2年目です。 たかが余興されど余興!まずは衣装も準備万端。なりきりナツメロ歌謡ショー(注)上の写真の方は余興に私を誘ってくれた器楽(太鼓、笛)と三線をされている稽古仲間の先輩です。利用者の方ではありません。 琉球舞踊も披露。太鼓の音に合わせた見事な舞いでムードがさらに高まります。 余興では、若いころから三線をされている利用者の方にも思い入れのある昔節をご披露してもらいました。今も毎日三線を弾かれているだけあって演奏も歌も大変素晴らしかったです。私も先輩にならい情け深い歌をいつか歌えるようになりたいです。 最後は唐船ドーイを歌わせてもらいみんなでカチャーシーを踊りました。 沖縄には昔から人々が大切にしてきた「イチャリバ、チョーデー(出会えば皆兄弟)」という言葉があります。私もこの言葉がなぜが大好きです。短い時間ではあったのですが、余興を通してとても楽しい時間を過ごすことができ、また感謝があふれました。これからもいただいたご縁を大切にし、また機会があればぜひ参加させてもらいたいです。もっともっと稽古を重ね、多くの方に沖縄の歌三線を楽しんでもらえるよう精進します。ありがとうございました。

2018/09/15

琉球古典音楽野村流保存会主催第44回「定期公演」に出させてもらいました。

去る日曜日に宜野湾市民会館大ホールで開催された琉球古典音楽野村流保存会主催の第44回定期公演に出させてもらいました。 リハーサルの途中にいつもよくしてもらっている師範の先生方に挨拶させてもらったり、久しぶりに会う先輩や地謡仲間とゆんたくができ参加してよかったです。 懇親会では、芸事を通じて年齢関係なく同じ気持ちになれるからいいね、という大先輩の言葉に納得。 公演は客席に空席が目立ち残念だったので趣味が多様化した時代やその他大変なことはありますが、沖縄のアイデンティティでもある、世界に二つとない古典音楽、芸術文化の素晴らしさ、奥深さを伝えられるよう会員としてもっと頑張ります。 10月のタイムス選抜芸能祭で一緒に地謡をさせてもらう安室リーダーが独唱を見事に努めたほか、他の独唱も見事でした。なんと「しゃかり」のチアキさんも独唱されていました。独唱は「教師」そして「師範」免許を持つ者からさらに選抜されます。 私は出演は幕開け斉唱だけでした。独唱の栄誉ははるかまだまだですが、「数多くの舞台をこなすことが芸を高める一番の方法」と聞くので今はひたすら舞台に出続けます。

2018/09/07

沖縄新進芸能家協会、初企画「ゆいまわる」公演。第一回を石垣で開催

去る5月26、27日の両日に所属する沖縄新進芸能家協会(略称、新進協)の地方公演で石垣島に行って来ました。地方公演に参加するのは2015年11月の沖永良部島(おきのえらぶじま)公演以来、また石垣島の地を踏むのはなんと約30年ぶりでした。(以下、新進協新聞委員会で私が担当したレポート記事を転載します)会員と一緒の舞台に立ちたい 2018年5月26日(土)、「ゆいまわる」公演が産声を上げました。この公演は、沖縄本島内で開催される公演に参加する機会や鑑賞する機会の持てない会員のために地域に出向き、会員同士やお客さまと演者、芸能を通して人や地域を結ぶことを目的に立ち上がりました。また公演名称の「ゆいまわる」は、結ぶという意味の「ゆい」、そして会員のいる地域を「まわる」という二つの意義と、相互協力の意味のある「ゆいまーる」をかけて付けられました。(考案者は舞踊・太鼓部門の山崎啓貴さん) その記念すべき1回目の開催地となったのは石垣島。会場は石垣市民会館大ホールで、開演は18時30分からでした。出演者総数は約100名、来場者数は500人余と感謝に堪えない数でした。琉球芸能の魅力を感じてもらえたと確信 第1回目の公演ということもあり、すべての演目についてどの出演者も琉球古典芸能の世界を石垣・八重山の方々に少しでも知っていただき、その魅力を楽しんでもらおうと、出演演目が決まるとすぐに力を合わせて稽古に汗を流しました。本番の舞台ではいずれの演目も新進協らしく、ベテラン、大家の先生方とは一味違う、フレッシュでエネルギッシュな演技を披露することができ、ご来場いただいたお客様の目には新鮮に映ったようでした。 中でも組踊は新進協としても久しぶりの取り組みでした。演目は「手水の縁 忍の場」。山戸と玉津の恋物語に観客は固唾をのみ、女性4名の歌三線と他の地謡メンバーによる美しい音曲は、男女の切々とした愛を感動的に盛り上げ、ご来場いただいた多くの皆様に琉球古典芸能の魅力を感じ取っていただけたものと確信します。歌碑めぐり等会員交流も。次回も期待を 今回の公演は、沖縄本島と現地在住の会員はもとより、東京、神奈川からも多く会員が駆け付けました。また琉球古典音楽野村流保存会八重山支部、琉球箏曲保存会八重山支部、光史流太鼓保存会八重山支部の先生方の賛助出演をはじめ多くのご協力を頂きました。 また公演終了後の懇親会、翌日の「八重山謡歌碑めぐり」研修などを通して、まさに公演の趣旨である、地域の会員と一緒の舞台に立ち研さんを積むこと、交流を深めること、さらにはその地域において琉球芸能の理解を深めてもらうことを達成できたかと思います。そしてこれからも公演名の通り、第二回、第三回と「ゆいまわる」を継続していけるよう会として努力を重ねて参ります。(新進協新聞記事はいったんここまで) また公演の様子は以下、八重山暮らしの情報サイト「やいまタイム」さんにも写真付きで紹介されていますのでぜひご覧ください。■沖縄新進芸能家協会 第一回「ゆいまわる」石垣公演 堪能しましたhttps://yaimatime.com/staff-blog/53365/ 約30年ぶりの石垣島。当時住んでいた場所を訪ねたりする時間は残念ながらありませんでしたが、沖縄本島に帰る直前に観光で寄った川平湾の美しさになんだかほっとしました。(公演に一緒に参加したメンバーとカメラマンの向こうに見えるのが川平湾。私が撮ったのはこれしかなくお許しを…)(控室での1枚)今回の出演演目:古典音楽斉唱(かぎやで風節、ご縁節、辺野喜節)、地謡(舞踊 若衆こてい節) このような出演の機会を設けていただいた執行部と沖縄新進芸能家協会、またご鑑賞いただいた皆様へ感謝致します。ありがとうございました。 ※新進協では今回の公演のDVDを発売中ですのでご興味のある方は私までお気軽にお問合せください。(ご連絡は、メール nichi2@mokuhyou.okinawa 宛にお願い致します!)(ゆいまわる石垣公演・その2に続く)

2018/06/02

小さな三線演奏活動始めました。

余興メンバーと今年の後半は所属させてもらっている琉球古典音楽の団体での活動に加えて、活動で知り合った先輩方に誘われて自治会や文化協会、福祉施設等での催しに計7回ほど参加させてもらい三線を弾く機会がありました。 まず9月に自治会と福祉施設での敬老会、11月には文化協会の文化祭、そして12月には福祉施設でのクリスマス会と仕事先の忘年会に参加させてもらう機会をいただきました。 それまでは団体の定期公演での演奏が主でたまに家族や友人の前で正月や試験前に弾く程度でした。弾ける曲数も技量もまだまだですが今年はまた少しだけ三線の世界が広がった気がします。 特に福祉施設でのクリスマス会と仕事先の忘年会では最後の唐船ドーイになると手拍子をしてくれる入所者の方やカチャーシーを踊ってくれる方がいてとてもとても嬉しく思いました。 また1ミリだけ歌って踊れるITコンサルタントに少し近づいたかな。。。なかなか一足飛びにはいきませんがどんなことがあっても三線だけはやり続けます。ブログをお読みいただいている皆様へ。忘・新年会、誕生会といったお祝い事などどのような場でも構いませんので演奏させていただく機会をいただけると大変有難く、嬉しいのでぜひお気軽にお声をおかけください。舞踊や笛、太鼓の先輩方とチームを組んでお伺い致します。 今年の三線演奏は今日のクリスマス会で終了です。後で思ったのですが、来年はサンタクロースの衣装で歌うなどもっと座を盛り上げられるよう精進します。ご一緒させてもらった舞踊はじめ地謡の皆さん、お世話になりありがとうございました。そして今年最後の余興の機会をいただきました入所者をはじめ施設の皆様、本当にありがとうございました。皆様の元気と笑顔をいついつまでも願っております。舞踊・前之浜(めーぬはま)~唐船(とうしん)ドーイ(YouTube)

2017/12/28

沖縄新進芸能家協会、第51回「定期公演」に出させてもらいました。

思い出す地謡初挑戦のころ12月23日(土)、24日(日)の両日午後5時から那覇市久茂地のタイムスホールで沖縄新進芸能家協会(以下、新進協)の第51回定期公演がありました。2011年の入会以来、右も左も分からぬまま毎年出させてもらっています。入会当初は斉唱だけでしたが、3年前からは無謀にも三線地謡(じうてー、又はじかた。舞踊のバックバンド兼コーラス)にも挑戦しています。先輩に誘われるがままのチャレンジでしたが、後で元会長の方にお話を聞くと昔は地謡に出たい人が沢山いて、元会長も出たくても出れなかったそうです。そんな時代と比べると、最近は趣味の多様化等が影響してか地謡希望者が減っているようです。数が減るということは会としては一見マイナスではあるのですが、出たい側からするとチャンス到来ということになります。元会長の話を思い出しながら、どんな状況も嘆かず、常にプラスにとらえたいとあらためて思います。 さてしかし、運良く地謡に出れるのはよいのですが日頃からの稽古を通じた土台がないと当然練習に苦労します。私は地謡初挑戦の際、本番でチラシ(メインの歌に続く次の歌)の仕上げが間に合わず悔しい思いをした経験があります。潔くよく反省しなければなりませんが、挑戦に失敗はつきものです。それにしてもその時の私は「怖いもの知らず」という言葉がピッタリだと思います。失敗を受け入れてくれたかどうかは怖くてまだ聞けないので分かりませんが、思い出すたびに誘った先輩や周りの地謡のメンバーの皆さん、そして当時の会長に感謝の気持ちでいっぱいになります。恩返しのつもりでこれからも地謡に挑戦しようと今回も地謡希望の「手を挙げました」。演目はもちろん初挑戦の舞踊「前之浜(めーぬはま)」でした。花の舞踊、密かな人気の地謡(じうてー) 舞台の主役はもちろん踊り手ですが、地謡も音曲をやる者からすると「憧れ」、密かな人気です。24日、ドキドキワクワクの本番当日まで三線4名、箏曲、太鼓、笛、胡弓各1名の地謡メンバーと練習に励んできました。さあ、本番、結果は全員無事役割を果たせたと思います。個人的には、構成曲3つ目の「與那原節(ゆなばるぶし)」で少し声がかすれてしまったのが反省ですが昨年よりは落ち着いて歌うことができました。ただ鑑賞した先輩方によると「歌はまあ良かったけど、表情と姿勢を直さないといけないな」との感想をいただきました。顔は自然に、姿勢は構えた位置から微動だにしないのが理想です。しかし、苦しい時に表情に出たり、姿勢もタテノリとはいかないまでも動き過ぎとの指摘は以前に家族や先生方からも指摘されていました。「弾いて歌うのは当たり前。人は姿勢を見ている」とは先輩の厳しくも温かい言。左手の指の運びも含め私には高いハードルばかりですが、有難いアドバイスです。次は少しでもきれいな姿勢で歌が歌えるよう、三線が弾けるよう、練習方法を工夫します。また地謡以外に斉唱の出演も2つあったのですが地謡の練習に追われ、斉唱の方は足を引っ張らないようにするので精いっぱいでした。来年は地謡だけでなく斉唱も万全に仕上げて臨みます。という具合に今年も成果と課題の両方あった定期公演でした。 今年の定期公演は2日間で延べ300人の会員が出演しました。会員は沖縄タイムス伝統芸能選考会の新人・優秀・最高・グランプリの各受賞者です。新進協は昨年創立50年の節目を迎えた団体です。会長(仲村渠達也、箏曲)が沖縄タイムスのインタビューに「次の50年への第一歩となる新進協らしい元気な舞台にしたい」という抱負を述べられたような舞台になったと思います。ご来場いただいた皆さん有難うございました。また沖縄の伝統芸能を直にご覧なられたことのない方は3月11日(日)に芸能の夕べ チャリティー公演(沖縄県社会福祉協議会主催)がありますのでぜひ一度会場へ足を運ばれてみてください。 歌舞伎俳優みたいにカッコイイ会長あいさつ(画像クリックで拡大)舞踊・前之浜(めーぬはま)の本番前地謡練習風景(YouTube)〔関連記事〕沖縄新進芸能家協会 第50回定期公演に出させてもらいました。

2017/12/26