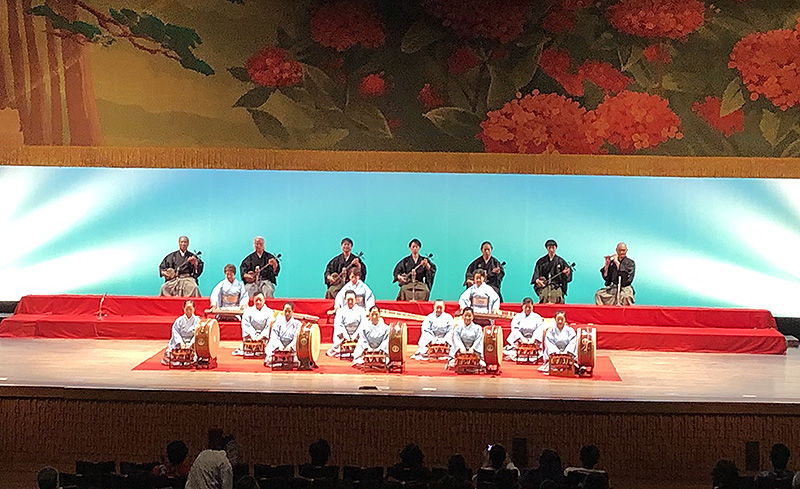

琉球古典音楽野村流保存会主催「第47回定期公演」に出させてもらいました。

去る10月22日日曜の午後、読谷村文化センター鳳ホールで開催された琉球古典音楽野村流保存会主催の第47回定期公演に出させてもらいました。野村流保存会の定期公演もこの数年間は新型コロナウイルス感染拡大とそれへの対策のため、中止等の影響を大きく受けました。定期公演は昨年も開催されましたが、新型コロナへの対応がまだ必要であったため舞踊との手合わせができず、プログラム演目は古典音楽のみでした。今回の公演は舞踊の演目も編成され、4年ぶりの通常開催となりました。久しぶりにお会いする先生、先輩方にご挨拶ができて本当によかった。ご鑑賞に足を運んでいただいたお客様にも心からお礼申し上げます。写真は9月の野村流保存会ブラジル支部創立60周年記念公演にも一緒に参加した、笛の石嶺聖士(さとし)さんと。今回は斉唱「ぢゃんな節・大兼久節(ウフガニクブシ)」でご一緒させてもらいました。また石嶺さんの師匠である仲田治巳(はるみ)先生も一緒に記念写真を撮らせてもらいました。 [野村流保存会主催第47回定期公演プログラム]※クリックするとプログラムが別窓で開きます。

2023/10/28

野村流保存会ブラジル支部「創立60周年記念公演」に出させてもらいました。

去る9月17日の日曜日にブラジル・サンパウロ市リベルダーデ区の沖縄県人会本部大ホールで開催された琉球古典音楽野村流保存会ブラジル支部主催の「創立60周年記念式典並びに免許伝達祝賀公演『古典芸能の美』」に参加させてもらいました。すばらしい出会い、一致、友情また発奮という、大変貴重なときとなりました。感謝します。感動大いにありあらためて報告します。 ブラジル日報に掲載された公演記事●創立60周年式典と免許伝達祝賀公演=琉球古典音楽野村流保存会ブラジル支部=本部から宮城幸盛会長ら慶祝団 (ブラジル日報、2023年9月20日)公演前に掲載された紹介記事●60周年式典・公演を17日に=琉球古典音楽野村流保存会ブラジル支部 (ブラジル日報、2023年9月12日)[追加記事]沖縄タイムスでも紹介されました。●ブラジル支部創立60年祝う。野村流宮城会長らと古典斉唱(沖縄タイムス、2023年9月29日) ●公演ポスター(画像をクリックするとPDFファイルが別窓で開きます) ●野村流保存会ブラジル支部創立60周年公演プログラム(文字をクリックするとPDFファイルが別窓で開きます)●野村流保存会ブラジル支部創立60周年公演プログラム(ポルトガル語)ブラジル到着後、空港にて記念撮影。ブラジル支部の新城会長(支部長)ほか、同じ琉球古典音楽を愛する仲間たちが私たちを出迎えに来てくれました。

2023/10/09

中城村文化協会主催「第一回 護佐丸の響き」舞台に出させてもらいました。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 去る11月27日日曜の午後、中城村にある吉の浦会館ホールで開催された中城村文化協会主催(後援:中城村・中城村教育委員会)「第一回 護佐丸の響き」に出させてもらいました。中城村は私の住む宜野湾市と隣り合っており、その文化協会で古典芸能部の部長をされている師範の先生に声をかけていただき、出演の運びとなりました。 先生とは今から7年前、沖縄新進芸能家協会の沖伊良部公演でご一緒させてもらったのがきっかけで親しくさせてもらうようになりました。先生は私が沖縄新進芸能家協会に入会した時の会長でした。雲の上の存在、というと少し大袈裟ですが、とてもすばらしいリーダーで頼もしく思ったものです。その先生の声かけだったものですから出演を辞退できるはずもなく、二つ返事で出させてもらった次第です。中城村の文化協会にはやはり先生の声かけで数年前に入会させてもらいました。 さて、出演させてもらうことになったのはよいのですが、今回演奏することになった、舞踊「野原遊び」の音曲が5つあり、そのほとんどが初めて挑戦するものばかりでここ数か月の私はその練習で青息吐息の毎日でした。ただ先生(花城部長)はじめ、他の先輩達(シージャヌチャー)の歌三線は大変ちちぐとぅ(聴ちぐとぅ)で練習のたびに聞いていてとても魅せられてしまいました。このブログを読んでいただいている皆様にも本当に聞いてほしいと思ったものです。 本番の様子の写真はまだないのですが、お客様は闊達な舞踊と地謡の音楽を楽しまれた様子でした。 私はというと、結局、歌三線は恥ずかしい出来で自分の不甲斐なさにただただ反省するばかりでした。収穫といえばこのままではカッコ悪すぎる、自分に甘すぎると気づいたことでしょうか。毎回、同じ反省の繰り返しばかりで情けないの一言に尽きますがそれでも自分に諦めず前に進みたいと思います。私にとって「諦めるのを知らない」のが唯一の自慢できる点でしょうか。[比嘉侑子琉舞研究所の比嘉侑子先生と立方の皆さん、地謡の先輩方と記念撮影] 後日、地謡の先輩の一人に5曲のうち2曲が全然弾けなかったことを謝ると、あっさり「弾けないの、知っていたよ」と笑顔で爽(さわ)やかに返され、「弾ける曲を一生懸命頑張ればいいんじゃないの」と慰めてもらいました。「あー、私の周りにはこんなにも素敵な先輩がいるのだ。それも一人や二人でなく…こんな器の大きい先輩になりたい…」と心から思いました。私は仲間に恵まれている。いつも誰かに助けられている。それに気づかされたのが私にとって今回、何よりの収穫だったのかもしれません。花城先生、そして舞踊の比嘉先生、立方の皆さん、地謡をさせていただき有難うございました。[いつもよくしてくださる師範の鎌田さんとも記念撮影。鎌田さんも沖縄新進芸能家協会の元会長で、その会長時代に沖伊良部公演に連れていってもらいました] ちなみに比嘉侑子琉舞研究所・舞踊「野原遊び」の音曲は「屋慶名こはでさ」「いまさんにん」「ハリクヤマク」「津堅コール小」「ケーヒットゥリ」の5曲でした。練習続けます。 ●「第一回 護佐丸の響き」舞台プログラム(文字をクリックするとPDFファイルが別窓で開きます)

2022/12/26

2022年度沖縄タイムス「選抜芸能祭」に出させてもらいました。

去る10月8、10、15、16日の4日間にわたって、那覇市久茂地のタイムスホールで2022年度の沖縄タイムス選抜芸能祭が開催されました。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりとなる今回の選抜芸能祭には、5月~8月に審査のあった、三線や筝曲などの6部門の伝統芸能選考会の入賞者を中心に約180人が出演しました。今年度はいずれの部門も過去にない、コロナ禍での稽古環境不足とそれに伴う緊張という、特に苦しい中での試験を突破した入賞者の方々でことさら喜びがあふれる舞台でした。 不肖ながら私も過年度の入賞者として15、16日の両日、器楽合奏「鶴亀」の三線地謡(じかたと読み、またじうてーとも言います)で出させてもらいました。 新型コロナ感染拡大により琉球古典芸能も過去2年間、多くの公演が中止となっていましたが、少しずつ稽古や研修会、公演再開の動きが出てきました。私も11月は13日に宜野湾市文化祭と27日に中城村文化祭、また12月11日には宜野湾市社会福祉協議会主催のチャリティ芸能公演に出させてもらうことになりました。そのため毎日三線(めーなちさんしん)の日々です。「三線日々好日(にちにちこうじつ)」をお読みいただいている皆様にはぜひ公演にお足を運んでいただき、生の舞台をご鑑賞いただけるとさらに有難く思います。琉球古典芸能は地味ではありますが、学べば学ぶほどささいな日常、小さな幸せに深い感謝と喜びがあふれます。皆様とぜひ共有できればと思います。応援の程宜しくお願い致します。ご一緒させてもらった三線地謡メンバーと記念撮影地謡リーダーによるお筝のチンダミ(調弦)確認の様子

2022/10/23

宜野湾市文化協会古典芸能部主催第32回「藝能祭」に出させてもらいました。

皆さんお変わりございませんでしょうか。去る6月26日の日曜午後、この「三線日々好日(にちにちこうじつ)」の前回記事の最後の方でお知らせさせていただきました、宜野湾市文化協会古典芸能部主催の第32回「藝能祭」に記事の宣言通り(笑)、出させてもらいました。 前回の舞台公演から約8か月ぶりの出演になります。舞台は「あっという間にやって来た」という感覚なのに対し、記事の更新はずいぶん久しぶりとなり大いに反省です。。。 気を取り直して、宜野湾市文化協会内のすべての部会が参加する宜野湾市文化祭が2日間開催されるのに対し、この藝能祭は古典芸能部単独での主催で、1日だけの開催になります。古典芸能部は、琉球古典音楽、琉球筝曲、琉球舞踊、琉球器楽、琉装からじ結いの各部で構成されます。 本藝能祭開催のいきさつは、毎年5月の「母の日」には多くのイベントがあるのに対して「父の日」のそれは少ないという声から「藝能祭 父の日公演」と銘打って開催したのがその始まりだそうです。なんと心温まる話でしょう。以来毎年6月に開催され、今日に繋がります。公演の名称は、当初の目的を達成したということで現在は「藝能祭」のみになってしまいましたが、できれば「父の日」を復活させ、これを口実に父に(なかなか伝えられない)感謝を捧げたいと思うのは私一人だけでしょうか… 話が横道にそれました。本題に戻り、今年の藝能祭は新型コロナウイルスの影響により3年ぶりの開催でした。開催場所は、文化祭と同じく宜野湾市民会館1階大ホールでした。公演終了後の事務局報告によると約500名の来場があり、家族連れも多く見られたそうです。多くのお父さんが来場され、喜びがあふれたことを願います。 不肖の私は前回公演に続き、今回も古典芸能部の末梢理事として公演の計画段階から携わらせてもらいました。それもあり実は当初は出演は難しいなと思ったのですが、前回記事の宣言通りにあれよあれよと出演する運びとなりました。前回公演の文化祭では器楽合奏の地謡(じうてー、また地方と書いてじかたともいいます)での出演でしたが、今回は舞踊の地謡でした。舞踊地謡での出演は私も確か3年ぶりかと思います。[第32回 藝能祭、舞踊・形見節の様子] 今回、地謡は三線手練れの先輩方の中に加えてもらいました。そのため、私の演奏はさておき(汗)、何の不安もなく舞台に立つことができました。頼れるリーダー、先輩がいるということは下の者にとってなんとありがたいことでしょうか。あらためて地謡リーダー、先輩方に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ちなみに今回地謡として出演させてもらった演目は「舞踊 形見節」で、曲は「固節(かたみぶし)」と「屋慶名クワディーサ」でした。2曲とも初めて弾く楽曲でした。 三線を始めたのが40代になってからと比較的遅かった私は、舞台では初めてチャレンジする曲の方が多く、出演が決まってから本番まではいつもいかに練習するか、自分との戦いです。最後は練習してきたことを信じて本番に臨みますが、ひやひやドキドキすることも多く、また完璧な演奏や歌だったといえるのは1回もないと思います。 しかし思い起こせば、今から約10年程前の三線研究所入門の頃、新聞社(沖縄タイムス)が毎年主催する伝統芸能選考会の受験にいつも尻込みしていた私に師匠がいつも話してくれたのが「できないからやらない」のでなく、「できないからこそ挑戦(受験)しなさい」ということでした。それ以来、ことあるごとにその言葉を思い出し、ある時はちょっと、ある時は大いに背伸びをして、勇気を出して選考会や演奏会、公演に挑戦してきました。よく失敗しますが、今では「できないからこそやる」それが私の身上であり信条です。 余談ですが、あまりにも試験申し込みを嫌がる私に「君は上手になってから、覚えてからやるつもりなのだろうが、それではいつまでも経ってもできないし、上手にもなれない」と諭されたことも昨日のように思い出します。 限りある一度きりの人生、いつ、どんなふうに死ぬかも自分では決められない人生。そうであれば師匠が教えてくれたように、やろうと思った時には遅かったとならないように、「できない」ことを言い訳にせずまずやってみる、できないからこそやる、そんな生き方をこれからも続けられたらと思います。 今日はブログを書きながら師匠の優しい顔と歌声が目に浮かび少し泣きそうになってしまいました。 皆さんの挑戦の先にも人生が変わっていく、驚くばかりの奇跡が起きることを願っています。[舞踊・形見節の様子2] [プログラム表面][プログラム裏面] 次の宜野湾市文化協会・古典芸能部の公演は2022年11月12日、13日の第42回「宜野湾市文化祭」になります。先生、なかなか上手になりませんが…それでも出演できるよう頑張ります。ブログをお読みの皆さん、応援宜しくお願いします!

2022/07/04

(令和三年度)第41回「宜野湾市文化祭」に2年ぶりに出させてもらいました。

去る10月30日(土)、31日(日)の二日間、宜野湾市民会館にて第41回宜野湾市文化祭がコロナ禍で規模を縮小しながら2年ぶりに開催されました。 規模縮小となりましたが、文化祭は例年通り、舞台部門と展示部門に分かれ、舞台部門は初日の30日に「古典芸能祭」が、二日目の31日には「バラエティーステージ」が1階大ホールで行われました。また展示部門はこちらも例年通り、30日、31日の両日、2階集会場ほかで開催されました。コロナ禍の緊張の中、20近くある部会がコロナ感染拡大防止による活動の制限を受けながらも困難を乗り越え、それぞれがたくわえてきた活動の成果を存分に発揮、発表しました。 不肖ながら私も、30日の古典芸能祭の幕開け・器楽合奏に三線地謡(じうてー、または地方と書いて、じかたともいいます)で2年振りに文化祭の舞台に出させてもらいました。[第41回 宜野湾市文化祭~古典芸能祭、幕開け・器楽合奏の様子] 曲は、渡りぞう・瀧落菅撹・鳩間節・繁昌(はんじょう)節の四曲。このうち繁昌節は初めて挑戦する音曲でした。また速弾きでもあったため、なんと地謡リーダーでありながら本番ぎりぎりまで練習に追われてしまいました。しかし、他の鍛えられた地謡メンバーの歌三線のおかげで無事に本番を終えることができました。メンバーの皆さん、助けてもらい感謝いたします。 自身を振り返ると、技量をはじめ、多くの課題を残しつつも、たとい自分に力はなくとも、自信はなくとも、一人ではできなくとも仲間がいれば、困難は乗り越えられる!ということを最も学べた舞台でした。やはり今回も背伸びして出演してよかった。失うものより得るものが大きかった。もちろん失敗することもありますが、その失敗の数だけ成長してゆければと思います。 また今年度からは文化協会の三線部会で副部長のお役もいただき、文化祭の開催決定後から各舞踊研究所から上がってきた舞踊演目の三線各流会派間での地謡担当決めや、会員である三線研究所への割振り、また本番舞台裏方の取りまとめといった、おもてには現れないところでの仕事もお手伝いさせてもらいました。初めての経験で大変な面もありましたが、市内を中心に稽古に励む三線仲間や大先輩の先生方と多くお近づきになれたことは出演以上に大変貴重な機会で光栄でした。 そしてコロナ下で心配されたお客様も思った以上に足を運んでいただき、緊張感と充実感に満ちた中で舞台は無事閉幕。ご鑑賞いただいた皆様の「ぬちぐすい(命の薬)」になったことを心から願い、簡単ではありますが報告とさせてもらいます。「古典芸能祭」関係者の皆様、2年振りの舞台大変お疲れ様でした!そしてご来場いただいた皆様、本当にありがとうございました。ご鑑賞いただく皆様があって舞台は成立します! 次の宜野湾市文化協会古典芸能部の公演は、2022年6月開催予定の古典芸能部主催、第32回「藝能祭」になります。また出させてもらえるよう頑張ります。ブログをお読みの皆さん、応援宜しくお願いします!幕開け・器楽合奏以外の演目についても写真で紹介します(すべてではありません。お許しください)[舞踊・かぎやで風][舞踊・かせかけ][舞踊・上り口説][舞踊・いちゅび小][舞踊・浜千鳥][舞踊・梅の香り][舞踊・毛遊び][舞踊・金細工] 本番前日、集会場でのリハーサルの様子本番前、舞台監督のもと入念に開幕の準備が進む [プログラム]※クリックするとプログラムの表裏が別窓で開きます。ー宜野湾市文化祭・開催趣旨ー「各文化領域の優れた作品を広く市民に提供して、文化に対する理解を深め意欲的な公演、発表をとおして文化の継承と創造および発展に寄与し、市民の文化振興を図る」

2021/11/21

2020年「宜野湾市新春の集い」の幕開け斉唱に出させてもらいました。

去る1月7日火曜日の夕方、ラグナガーデンホテルで開かれた「宜野湾市新春の集い」でのステージイベントに宜野湾市文化協会の先輩方にくっついて行き、幕開け斉唱に出させてもらいました。去年に続いて2度目になります。 斉唱は「かぎやで風節」「ご縁節」「揚作田節」の3曲構成でした。「かぎやで風節」は新年らしく「新玉の年に 炭と昆布かざて 心から姿 若くなゆさ」(新しい年に炭と昆布を飾って身も心も若返るようだ※)の歌詞で歌いました。※かぎやで風節の「本歌(ほんか)」(きゆぬ誇らしゃや…)に対し、この歌は「正月バージョン」といわれます。沖縄では旧正月までは(その年によっては2月の日にあたることも)かぎやで風節をこの歌詞で歌うことが一般的です。 歌の中の「身も心も若返るようだ」という所が私は特に好きで、ここを歌う時はいつも不肖の自分にも深い愛情を傾けてくださる、然る人生の大先輩を想います。そしてその方が一年を健康に過ごせ、さらにできることならいつまでも元気で長生きしてほしいと強く願いながら歌います。 当日は市内外から約1,000名の企業関係者が会場を埋め尽くしていました。皆様にとりましても2020年が健康で素晴らしい一年となりますよう心からお祈り致します。幕開け斉唱に出演した宜野湾市文化協会の先輩方との記念撮影

2020/01/11

初めてテンブスホールで演奏させてもらいました。

去る12月5日木曜日の夕刻、那覇市ぶんかテンブス館のテンブスホールで琉球箏曲(そうきょく)盛竹会(せいちくかい、仲嶺貞夫会長)の初公演「琉球箏曲と八橋流―六段管攬と九段―」があり、そのうちの琉球舞踊演目(かぎやで風、加那ヨーの二題)で三線地謡をお手伝いさせてもらいました。 これは、盛竹会の仲村渠達也副会長が、私が所属する沖縄新進芸能家協会(以下、新進協)の会長であったことから、公演プログラムに組まれた琉球舞踊を新進協の役員で担当させてもらうことになり、役員の末席にいた私にもお声がかかった次第です。 テンブスホールにはこれまで芸能鑑賞のために客として何度か足を運んだことはありましたが、その舞台に自分が立てるとは思いもしないことでした。まさに一方的な恵みでした。 演目のうち「加那ヨー」はあまり練習したことなく、当然地謡初挑戦だったのでお声がかかった時は一瞬ビビりましたが、メンバーは私以外は強者(つわもの)ぞろいで安心でしたし、何よりこんな貴重な機会は滅多にないと、喜んでお受けさせてもらいました。 本番は地謡は舞台袖だったこともあり、思ったより緊張しませんでしたが、お客様との距離が近く、応援に来てくれた先生方の顔がよく見えました。程よい緊張感がとても気持ちよかったです。まだ未熟にもかかわらずこのような貴重な機会をくれた達也さん、また心配をかけながらも一緒に出さてもらった舞踊と地謡の役員メンバーにただただ感謝です。 そして何より公演に足を運んでいただいたお客様に心から感謝いたします。ありがとうございました。 男性地謡メンバーと(真ん中が仲村渠達也琉球箏曲盛竹会副会長)

2019/12/14

介護福祉施設「夕涼み会」の余興に出させてもらいました。

3年目に入った小さな三線演奏活動。今回は11月16日土曜日、沖縄市にある介護福祉施設で開催された夕涼み会余興に出させてもらいました。 余興をご依頼いただいた施設関係者の皆様感謝致します。さらに練習に努めますので来年の夕涼み会も余興のご依頼いただけると有難いです。今回演奏した曲:かぎやで風節、前之浜、南洋浜千鳥、上り口説・下り口説 2週間ほど休んで今年一番の舞台があります。それに向けてまた明日から猛特訓です。※今回のような夕涼み会、敬老会、新年会などでの余興に無償で出演させてもらいますので関係者の皆様、お気軽にご連絡くださいませ。(ご連絡は、メール nichi2@mokuhyou.okinawa 宛にお願い致します)「小さな三線活動」は琉球古典音楽の演奏(歌三線、笛、太鼓)がメインですが、タイミングが合えば琉球舞踊を披露させてもらうことも可能です。(舞踊 かぎやで風節)(舞踊 前之浜)(舞踊 南洋浜千鳥 )(舞踊 上り口説・下り口説)

2019/11/18

(令和元年度)第40回記念「宜野湾市文化祭」に出させてもらいました。

去る11月10日日曜日の午後、宜野湾市民会館で開かれた宜野湾市文化祭(第40回記念)に琉球舞踊の地謡(じかた、又はじうてーと呼びます)で出させてもらいました。その前の週の日曜にも所属する琉球古典音楽野村流保存会那覇支部の定期公演があり、2週連続の舞台となりました。 今年は組踊(くみおどり)初演から300年の節目ということで、本文化祭でも組踊の上演がありました。組踊は通常、古典音楽とは別に開催されることが多いので今回ご来場いただいた方は両方楽しめて良かったのではないでしょうか。 ただそのためか、、、地謡出演者が不足し、いつもなら出演できる(割り当てのある)舞踊地謡は1演目なのですが今回は2演目でした。舞台を通して超速の進歩(いかに短期間で成長できるか)を目指す私にとって大変有難いことです。しかしいつもの2倍の練習に加え、初挑戦の曲もあり本番ぎりぎりまで不安との戦いでした。 本番では他の地謡の先輩メンバーになんとか迷惑をおかけせずに務めることができたかなと思いますが練習不足は否めません。悔い改め日々の練習に努めます。今は我慢、耐える時です。 また何より出演の機会をいただいた桃原廣政先生とリーダーを務められた長濱森夫先生、桃原廣政研究所の富濱先輩、國吉先輩、そして舞踊の皆様方、ご来場、関係者の方々に心から感謝申し上げます。(古典芸能プログラム)(1部)1.古典音楽斉唱・・・恩納節(うんなぶし)・御縁節(ぐいんぶし)・辺野喜節(びぬちぶし)2.舞踊・・・かぎやで風(かじゃでぃふう)3.舞踊・・・若衆(わかしゅ)ゼイ4.舞踊・・・かせかけ5.舞踊・・・前の浜(めえーぬはま)6.組踊・・・銘苅子(めかるしー)(羽衣伝説)(2部)7.器楽合奏・・・豊年8.舞踊・・・鷲の鳥(ばしんとぅー)9.舞踊・・・下り口説(くだいくどぅち)10.舞踊・・・夏姿11.舞踊・・・かたみ節12.舞踊・・・御祝踊り13.舞踊・・・傘の鳩間節14.舞踊・・・加那よー天川(かなよーあまかわ)※読み方が間違えている場合はお許しください(またご教示お願いします)。 今回挑戦させてもらった曲は「千瀬節(ふぃしぶし)・七尺節(しちしゃくぶし)」(舞踊 かせかけ)、「中作田節(ちゅうちくてんぶし)・鳩間節」(舞踊 傘の鳩間節)の4曲でした。 本番の様子・琉球舞踊「傘の鳩間節」(鳩間節)本番前のお箏(こと)との手合わせ

2019/11/15